木村水産について

日本全国、津々浦々で聞かれる「おらが鮎」自慢

天然鮎は、資源保護を目的とし禁漁期間がもうけられており、鮎好きの人たちは6月の漁解禁を心待ちにしています。

そして解禁された後には毎日のように一日中、川の中に立つ釣り人も多く見られます。

それぞれの地元の鮎自慢も始まります。

「ここの鮎は〇〇川を遡上してきているから身のしまりが違う」

「いやいや、うちのとこの鮎の香りといったら…口にふくんだときの香りがもうたまらないよ」

「なんといっても身の甘さが大事だよ、鮎は。〇〇の鮎はどこよりも美味しいぞ」

鮎には、身そのものの上品な美味しさ、初夏に出回るという季節感、そして独特の香りといった特長があり、日本人の間で人気の魚です。

中でも独特な香りについては、鮎が「香魚」という別名をもつほどに好まれています。

この香りについてですが、鮎の好物である付着性藻類のケイ藻やラン藻から生じるものといわれています。

川にある豊かな藻類を十分に食べながら川を上ってくる鮎が美味しくないはずはないでしょう。

鮎は昭和中期から全国各地で養殖されています。また稚魚を放流して遡上させるといったひと手間をかけることもよくあります。

そんなときに琵琶湖産鮎が求められているのです。

「琵琶湖産小鮎(こあゆ)」のよさはそのサイズ感にあり

湖国・滋賀の中心にある琵琶湖はいうまでもなく日本で一番大きい湖です。その誕生の歴史は古く、今から400万年前ともいわれています。

世界の中でも20ほどしかない古代湖のひとつに数えられる湖でもあります。

その琵琶湖に今いる魚たちは長い歴史の中、琵琶湖の環境に合わせて進化をとげてきた魚ともいえます。

ビワマス、ホンモロコなど琵琶湖産といわれる魚は数多くありますが、これらは琵琶湖の環境が生み出した独特な形状やサイズ、味わいをもちます。

そして、その中のひとつが「琵琶湖産小鮎(こあゆ)」です。

鮎は川を遡上して大きく育つ魚ですが、琵琶湖は川ではなく湖です。つまり止水域なので一般の河川のような豊富な付着性藻類があるわけではありません。その結果、琵琶湖で育つ鮎は湖中に浮遊しているプランクトンを食べることになり、一般の鮎と比べると小さいサイズにしか育つことができません。

一見するとこれは残念なことのようですが、食べるときにはかえってよいこととして歓迎されています。

小さいので骨や皮がやわらかく丸ごと食べられるので栄養的にも優れており、鮎独特の味わいを余すことなく感じることができます。

小さいサイズが特長のひとつである琵琶湖産小鮎ですが、河川に放流すれば一般的な鮎と同じ大きさにまで成長します。

今では、琵琶湖産の鮎は稚魚として全国に出荷されるようにもなっています。

『あゆの店きむら』の養殖鮎は国内外でも高評価

当店は、昭和28年、琵琶湖畔の彦根の地で全国に先駆けて鮎の養殖を始めました。

琵琶湖の恵みである天然の琵琶湖産鮎を種苗とし、高品質な鮎の生産のための研究を重ね、試行錯誤を繰り返してきました。

琵琶湖産鮎を大切に育て、多くの人に知ってもらうための取り組みともいえます。

その甲斐あって、今では「  (マルキョウ)ブランド」として東京豊洲市場を初めとし、国内だけでなく海外のバイヤーからも、天然の鮎に負けない肉質のしまりと独特の香りがあると高い評価をいただいております。

(マルキョウ)ブランド」として東京豊洲市場を初めとし、国内だけでなく海外のバイヤーからも、天然の鮎に負けない肉質のしまりと独特の香りがあると高い評価をいただいております。

高品質でおいしい鮎を育てるためのこだわり、4つ

1.琵琶湖産鮎を種苗としている

琵琶湖産鮎は、平成19年に地域団体商標に登録されました。

人工的に孵化させて育てた鮎と比較しての一般的特長として、

①姿・形が美しいこと

②ウロコが細かくなめらかであること

③骨や皮がやわらかいので食感に優れていること、があげられています。

この琵琶湖産鮎を養殖用の種苗として使用しているので、同じ特長を

もった鮎が育つことになります。

2.ミネラル豊富な伏流水でじっくり育てる

農産物にとって土壌の質が大切なように、養殖にとっての水質はその後の成育を左右する重要な要素です。

当店では、地下300mより湧き出る天然水をくみ上げて使っています。

これは日本名水百選「十王の水」を含む鈴鹿山系の伏流水からのミネラル豊富な良水です。

さらなる工夫として、この水を比較的低温に保っていることもあげられます。

一般的には4~5か月のところを5~6か月かけてじっくりと育てることで、より天然の味わいに近づけています。

3.自然の状態に可能な限り近づけた養殖池

水へのこだわりに加えて養殖池の環境にも配慮してきました。

河川上流部と同じ速さの流れを養殖池に再現させたのです。

その結果、無駄な脂が落ち、身が引き締まった、上品で淡泊な味わいの鮎が育つようになりました。

検査機関の分析データでも、当店の鮎は一般的な養殖鮎に比べて脂肪分が半分という数字が出ています。

この脂肪分の低さは、天然鮎に近い数値とのことです。

4.天然の鮎と同等の香りを生み出す独自の飼料

鮎はその独特の香りから「香魚」と呼ばれますが、その香りが生まれるのは天然の鮎が河川にあるケイ藻やラン藻を食べて成長しているからです。

当店では、こういった自然の状態により近づけるために、飼料となる魚粉は脂臭さが少ないものを厳選しています。

さらにスピルリナというラン藻やプロポリスを加えて香りや食味にもこだわっています。

当店独自の高品質の飼料が天然鮎に負けない味を生み出します。

湖国・滋賀の味を商品にしてお届けしています

養殖において長い歴史をもつ当店ですが、湖国・滋賀の味を全国にお届けするべく、琵琶湖産鮎や湖魚を使用したさまざまな加工品も製造し販売しております。

「小あゆ煮」などはまさに琵琶湖産小鮎のよさをお伝えできる商品で、皮のやわらかさや細かさ、香りを存分に感じていただけます。

お子さまでも骨ごとそのまま食べられますから、魚の栄養すべてをとることができると好評です。

『あゆの店きむら』は、丁寧な工程で手作りのよさを失わず、昔ながらの製法を守ることを今も大切にしています。

安心・安全であることは当然のことながら、これまでの50余年の歴史の中で培った経験が生かされ育てられた鮎そのものの質のよさと共に、昔と変わらぬ優しい味わいをぜひご賞味ください。

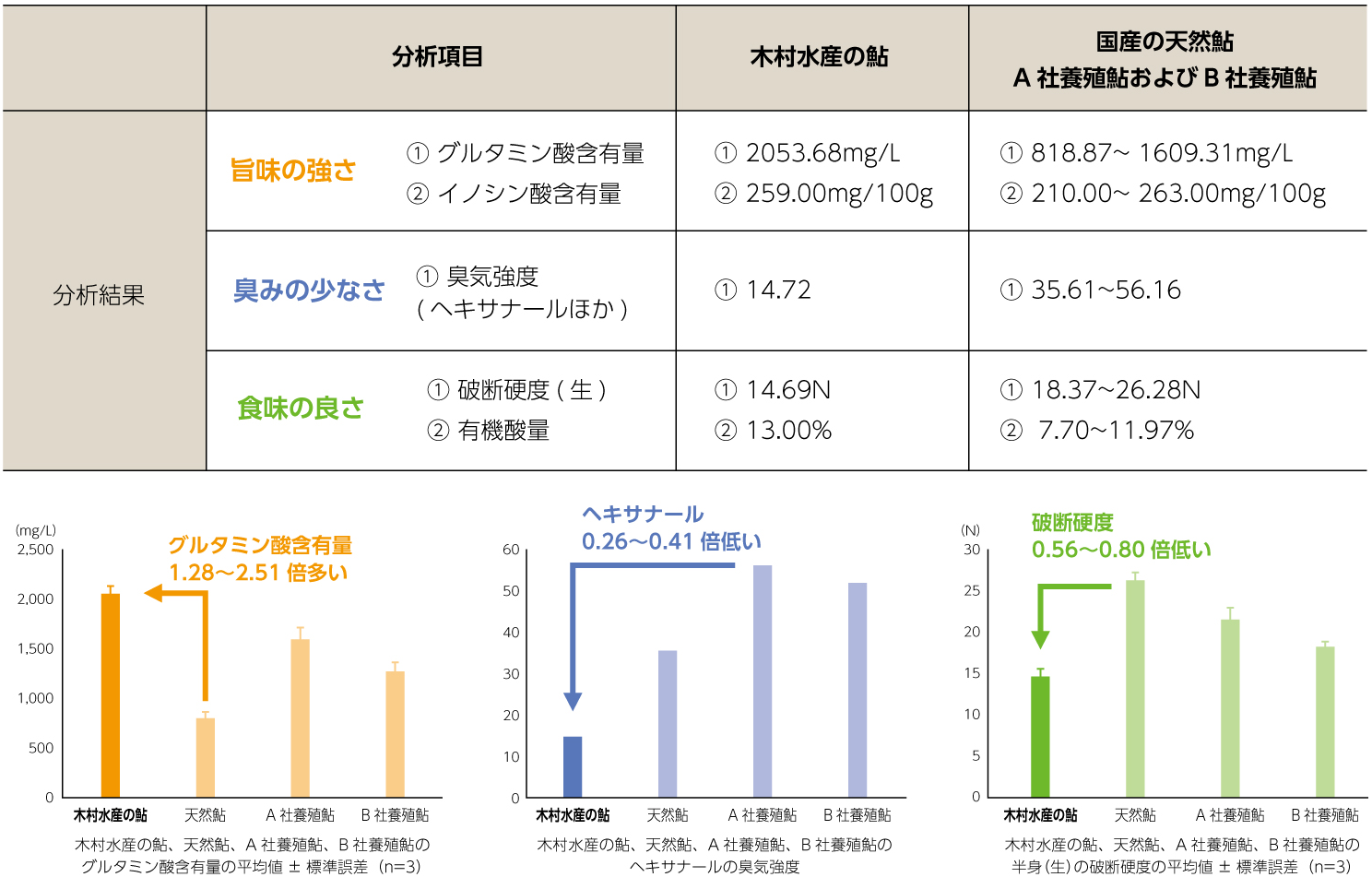

木村水産の鮎は成分分析において高く評価されています。

評価

外部分析機関※によると当社の鮎は、「旨味が強く、臭みが少なく、やわらかく、コクが強い鮎」であると評価されています。

当社の鮎は天然の鮎よりもグルタミン酸含有量が高い。それは養殖の際に与えられる餌の栄養価が高いこと、特に藻類を中心に飼料を施与しており、これらのラン藻類、ケイ藻類由来のグルタミン酸が鮎の体内に吸収、蓄積されたものと思われます。

同じく旨味成分のイノシン酸についても、当社の鮎は天然鮎と同程度です。イノシン酸は運動量が多いと含有量が増えるため、当社では伏流水をかけ流し、天然の河川のような水流や環境が整っているため、天然の鮎と同程度の運動量であると推察されます。

当社の鮎は、臭気成分の強度が天然を含める他社の鮎と比較して著しく低い。これは飼料の配合と独自技術による施与、豊富な伏流水をかけ流して水環境が整っている養殖池の中で、飼料の滞留が極小化できていることに起因していると考えられます。

また、当社の鮎の身は、他社の鮎と比較してやわらかい。当社では、「鱗が細かくてなめらかで、骨や皮がやわらかく、食感に優れている」という「琵琶湖鮎」を種苗としていることでその特徴を遺憾なく発揮しています。

※成分分析ブランディング dot science株式会社

木村水産の鮎は、国産の天然鮎、他社養殖の鮎と比較して、グルタミン酸含有量が1.28~2.51倍、イノシン酸含有量が0.98~1.23倍、臭気成分が0.23~0.55倍、破断硬度が0.56~0.80倍、有機酸量が1.09~1.69倍であり、旨味が強く、臭みが少なく、やわらかい肉質とコクが味わえる鮎であることが明らかとなった。

0749-26-3019

0749-26-3019